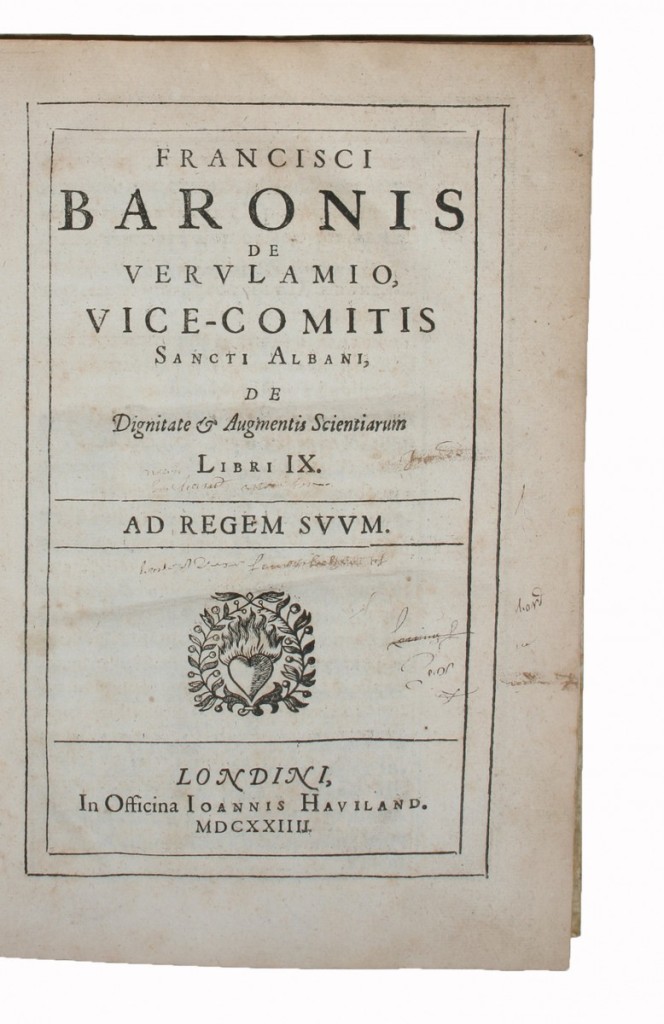

法蘭西斯•培根(Francis Bacon, 1561-1626),這位英國哲學與法政學家,應是第一個意識到科學及其方法論的歷史意義及科學在人類生活中可能扮演的角色的人。他的作品《新工具》(Novum Organum)一書,可說是科學方法論的劃時代作品,雖是他未完成的大作《偉大復興》(Instauratio Magna)的第二部分,卻比第一部分的《論科學分類》(De Augmentis Scientiarum)早三年出版。

本書書名源自亞里斯多德(Aristotle, BC 384-322)的《工具論》(Organon),內容分成兩大部分,第一部分為「論自然之解釋與人的國度」,第二部分為「論自然之解釋,或人的統治」。培根堅持試驗是決定自然真理的關鍵,本書便在提供一種評估所有知識的方法。觀察與事實的積累,將會成為新哲學的基礎,而非亞里斯多德或其他人的個人權威。從這點來看,培根並不高估當時的科學人士。

書一開始,培根便說人是自然界的管理者與解釋者,透過認識自然界與使用工具,人類可以統治或導引自然,獲致明確的結果。人類在尋求自然界的知識之際,可以取得宰制自然的力量,因此可以重建人的國度,因為那在上帝創造天地時,在人類墮落之初,便隨著人的原始純真一併失落了。培根深信,這樣一來,人類將會超脫無助、貧困與悲慘的狀態,達到和平、繁榮與安穩的境界。他自比自己是科學界的哥倫布(Christopher Columbus, 1450 or 1451-1506),展現他在科學知識上的企圖,而這在他《新工具》一書的書名頁中,便已顯露出來了。

《新工具》書名頁的銅版版畫,出自西蒙‧德‧帕瑟(Simon de Passe, 約1596-1647)之手。德‧帕瑟出身荷蘭的出版與版畫世家,1616年來到英國工作,因緣際會,為培根的大著《新工具》製作了深具意味的書名頁,之後轉往哥本哈根,成為丹麥王室的宮廷版畫師傅。

在這張書名頁中,德‧帕瑟繪製一艘三桅帆船正要穿過兩根石柱,那是所謂海格力斯之柱(Pillars of Hercules),象徵直布羅陀海峽兩岸的巨巖,也代表希臘羅馬古代世界的邊界所在。德‧帕瑟的圖像,隱喻培根的作品將會打破古代世界的範疇,進入新的世界。畫面下方的拉丁銘文,引自聖經但以理書十二章第四節:「必有多人來往奔跑,知識就必增長。」在這,培根站在一個新的開端,那是地理大發現與科學革命發端的時代,接下來的世代,我們果真見到知識的增長。

© 家+藝術