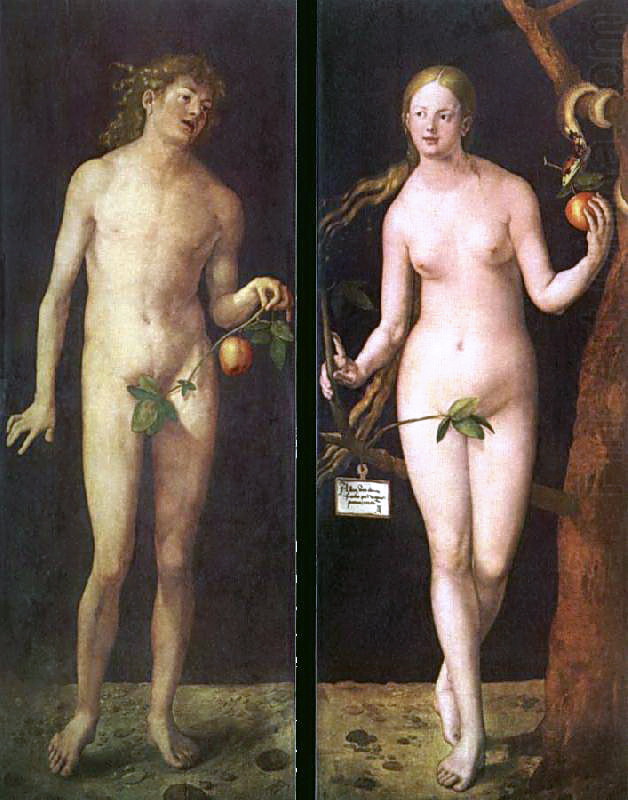

在聖經中,亞當與夏娃不僅是人類的始祖,也是人類墮落犯罪的開端,在基督教藝術中,自然成為關鍵圖像,出現在各類藝術類別中。1507年,德國文藝復興時期的大師杜勒(Albrecht Dürer, 1471–1528)繪製了一對木板油畫,以人體大小的尺寸呈現正受誘惑中的亞當和夏娃。有趣的是,1504年,杜勒也以銅版直刻的技法製作了一張亞當與夏娃的版畫作品。

在聖經中,亞當見到上帝造出的夏娃時,便說:「這是我骨中的骨,肉中的肉。」(創世紀 2:23a)這人類的第一對男女,看來在伊甸園享受著美麗的愛情,直到誘惑來到。 為了這個墮落開始的那一時刻,杜勒似乎頗為費神,以其藝術手法,深入詮釋。乍看之下,兩幅作品主角的姿態類似,但再仔細觀察後,油畫作品的人物表現趨向柔順,身體動態緩和下來,頭部轉動幅度變小,亦不再刻意突出肌肉線條。相比之下,銅版作品的人物顯得僵硬。

進一步比較兩幅作品的背景,可以看出油畫作品幾乎沒有任何背景,除了夏娃右側畫面的樹與樹上的蛇,和兩人腳下的石礫地面,與手上的蘋果及遮住兩人性器官的果葉外,可說空無一物。銅版版畫則是另一番天地,除了兩人身後的樹木與茂密的森林外,還可見到遠處的山崖,兩人的身旁還聚集著一些動物,一隻在亞當手握樹枝上的鸚鵡,一隻在亞當腳下的老鼠,兩人中間智慧樹上的蛇及樹下的貓,貓身後背對觀者的兔子,樹叢中一隻麋鹿,與夏娃身後一頭躺臥的牛,另外,遠處山崖上還有一隻俯瞰深谷的山羊。

在聖經中,夏娃聽了蛇的慫恿,又見到「那棵樹的果子好作食物,也悅人的眼目,且是可喜愛的,能使人有智慧,就摘下果子來吃了,又給她丈夫,她丈夫也吃了。」(創世紀 3:6)從經文中,看起來,亞當並不一定在現場,但因為兩人同時承擔人類墮落的罪責,在之後基督教圖像中,多將兩人同時安置在智慧樹旁。在銅版版畫中,杜勒並未深入刻繪兩人的心境,亞當與夏娃看來比較像兩個展示體態的模特兒,沒有進一步的互動。在油畫作品中,杜勒透過主角的眼神,描繪出兩人的心境。夏娃的表情似乎有種好奇的滿足,而亞當則多了點無奈。不過,在版畫中,杜勒透過整個畫面的安排,仍以中古傳統的象徵手法來演繹這則故事。那片森林,與我們想像的伊甸園有些落差,卻是當時德國圖像中典型的襯托背景,不過,畫面意義的重心完全落在那些動物身上。

不用特別提示,蛇代表著撒旦,也是人類離開上帝的始作俑者,再來,我們看到麋鹿、牛、兔子與貓,分別代表著中古世紀西方人們所熟悉的四種情感狀態:憂鬱、冷漠、情慾、怒氣,也是西洋古代醫學所相信的人類體內的四種流體:黑膽汁、黏液、血液與黃膽汁。這四種情緒與體液,如果處於平衡狀態,便代表人的心情與身體是健康的。在伊甸園中,這四種動物安靜自處,怡然自得,象徵著園中的和諧與完美,然而,隨著人類墮落,這種均衡狀態遭到破壞,人類的情緒不斷隨著世界的事物起伏,身體亦逐漸失控,疾病叢生,伊甸園中的永生與和諧不再可求。

至於老鼠與山崖上的山羊,在基督教圖像學中,分別代表著魔鬼與基督。杜勒這樣的安排,或許企圖說明魔鬼已如影隨形跟著人類,然而,甚至在這人類剛剛墮落的時刻,上帝已為人類的罪惡,安排了救贖的基督。 至於鸚鵡,因著亞歷山大大帝遠征印度而傳入歐洲地區,羅馬帝國時期成為上流社會的寵物,但在羅馬帝國覆亡後,便銷聲匿跡了一段時期,到了十字軍東征與歐亞貿易繼續進行後,珍奇動物再度進入歐洲宮廷,成為貴族的把玩。杜勒為什麼在畫面中擺放了一隻鸚鵡,也成為這幅作品較為爭議的部分,有人單純因為鸚鵡比較聒噪,而把牠視為罪的象徵。有人則認為鸚鵡象徵聖母瑪麗亞,也是第二個夏娃,將把救贖帶回世界。藝術史家帕諾夫斯基(Erwin Panofsky, 1892–1968)認為鸚鵡是種高貴的造物,而亞當所握的是生命樹的樹枝,因此和蛇所在的智慧樹成了一組對比。

雖然,杜勒在這幅版畫中放入了許多的象徵元素,彷彿藉著中古文化中的精髓在演繹人類墮落的故事,但畫面的焦點仍在亞當與夏娃身上。在杜勒的時代,古希臘羅馬的古典世界受到重估,形成日後所謂的文藝復興風潮。杜勒在兩次義大利之旅中,深受這股風潮影響,第一次義大利之旅後,他完成了亞當與夏娃的銅版版畫,而第二次義大利之旅後,他的大幅亞當與夏娃油畫作品,也應運而生。

第一次義大利之旅時,他對十五世紀末在義大利中部發掘的阿波羅大理石雕像(Apollo Belvedere)印象深刻,雖然沒有證據證明他曾親眼目睹這尊之後被譽為古代世界最偉大的雕像,但他應該見過當時雕像的版畫複刻作品。他自己也繪製過一張阿波羅像,可以看出與阿波羅大理石雕像之間千絲萬縷的關係。他的義大利經驗促使他終生追求完美的人體造型,晚年,他出版了《量度四書》(1525年)與《人體比例四書》(1528年),可說總結了他在透視法與人體比例探索後的心得。杜勒的亞當與夏娃版畫作品,結合了他自己的人體理念與文化素養,把古典之美與中古德意志的養成背景巧妙地融為一體,到了他的亞當與夏娃油畫作品,他在人體的表現上,更進一步地把德意志精神融入了古典的人體架構中,也因此拿掉了許多象徵的元素,似乎在亞當夏娃身上,我們仍可見到墮落前上帝造物的榮美與尊貴。